重倉交通,騰訊的“道”與“術”

擎畫藍圖,跑馬圈地,智慧交通高樓漸起。它由國家戰略“固砥”,由新技術和產品作屋脊,還有著生態的后花園。高樓的各個運行系統間彼此映照,共同繁榮,在錨定人們美好生活的愿景上,不僅串聯了城市建設、政府管理等細枝末節,而且自身發展的“觸角”還在不斷觸達更遠的世界。

據中規院最新發布的《2021年度全國主要城市通勤監測報告》顯示,2020年我國主要城市總體單程平均通勤時耗36分鐘,其中北京單程通勤時耗最長,達到47分鐘,主要城市中60分鐘以上通勤時間占比高達12%。

一面是智慧交通建設如火如荼,一面是居民對“智慧出行”的弱感知與低滿意度,矛盾背后隱藏著的,是當下智慧交通玩家們既不善“合謀”又無法“獨攬”的進階困境。

智慧交通進入“精裝期”

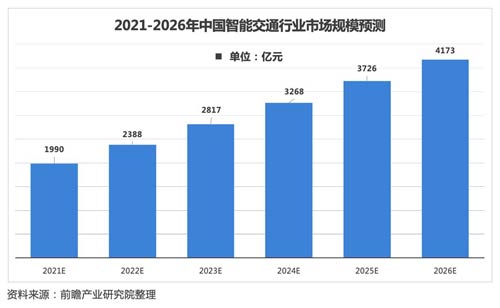

交通強國是我國的國家戰略,近年來智慧高速、智慧路網、車路協同、智能網聯汽車等相關規劃及配套支持政策頻出,預計2023年行業市場規模有望超2800億元。

龐大的市場吸引了諸多玩家搶灘入駐,阿里、華為、騰訊等互聯網公司基于自身在云、大數據等領域的能力優勢,聚焦出行、交通管理等多場景構建智能化解決方案;傳統交通施工、安防企業涌入新基建賽道,布局數智化轉型以實現降本增效;新老車企、AI公司、算法提供商等均開始切入細分領域尋找新的增長空間,以求在未來競爭中贏得更多話語權。

市場先機面前,參與者也必須意識到,智慧交通將是一個各系統成長、迭代、融合的龐大體系,行業需求分散而復雜。有的領域信息化程度很高,數字化轉型需求強勁,而有的領域仍停留在信息化建設初期。另外,在傳統的交通管理模式中,“人、車、路”由不同部門分管,想要實現協同治理,在技術、數據、平臺建設等方面仍有諸多難題有待解決。

不難看出,智慧交通賽道不存在穩贏模式,也很難出現“一家獨大”的局面,企業更應該思考的是如何結合自身優勢找準定位,并聯結多方力量形成共振,激發更大效能。

然而,目前智慧交通領域的參與者大多為以互聯網企業為代表的解決方案提供商,以及信息采集、處理相關設備制造商,主要集中在產業鏈中、上游,而下游的運營、集成、內容等第三方服務商力量薄弱,各環節發展的不均衡對產業鏈高效協同和打造商業閉環都提出挑戰。

業內人士指出,交通領域的多數玩家們無論在思維還是能力上都更偏向于B端,相較于用一款產品或服務引爆市場,他們更聚焦于如何滿足每位客戶的差異化需求。但需要注意的是,B端的客戶歸根結底還是要服務他們自己在C端的用戶,當智慧交通“大廈”筑起之后,需要有人為其“精裝”,才能讓用戶住進來,完成服務落地的重要一環。

不同于以供給帶動需求的交通舊基建,智慧交通在建設初期便要從民生需求出發,并注定在用戶端完成閉環,過程中建設者與C端用戶的連接顯得格外重要。

以C端優勢顯著的騰訊為例,據其最新發布的2021年第三季度財報顯示,微信及WeChat月活躍賬戶達12.6億,QQ智能終端月活躍賬戶數為5.74億,以這兩款核心應用為基點,騰訊持續將自身的流量與創新優勢向文化、娛樂、生活服務等領域展開輻射,搭建起了波瀾壯闊的互聯網世界“大交通”。

而今轉戰物理世界的交通建設,騰訊有望基于云、數字孿生等技術實現其連接和服務能力在現實世界的“投射”,幫助政府和企業更加高效地連接到C端,構建服務閉環,將智慧交通的美好圖景照進現實。

“碎片化”難題待解

任何領域的顛覆性變革,必定伴隨著一段漫長而充滿不確定性的調試周期,技術成本投入大、產業鏈協同低效、商業場景不對等,種種舊模式的“慣性”以及新玩家的博弈,讓智慧交通建設普遍存在“碎片化”,難以顯現整體優勢和效果。

一方面,智慧交通是一個龐大的“生命系統”,其中各個環節的升級效率都將影響整個系統的演變進程。然而部分環節在建設過程中仍然存在“慣性”,缺少用數據思維驅動頂層設計和建設運營的意識,同時對于數據開放過于保守,導致城市交通的整體數字化水平難以實現質的提升。

另一方面,“合謀共建”雖然已經在行業中形成共識,但在轉化為具體行動的過程中仍然面臨多重挑戰。傳統交通基建企業擁有豐富的資源和經驗,但技術實力較薄弱,互聯網企業、AI公司的創新能力強,但從技術到場景的落地仍然存在距離。整個交通體系就如一個巨大的“局”,想要入局,就要入伙。

難題也由此產生。

產業鏈各方如何在借“他人之手”的同時不觸碰他人的利益?生態建設過程中當多方標準不統一時如何做出取舍?生態內的資源和數據共享是否足夠安全?

困境之下,智慧交通領域亟需一個“連接者”來打破這些屏障,它將在行業升級中起到連接、協同的作用,統籌各方高效合作,同時作為一個可信的平臺,打通政府、企業間的數據孤島,建立新的服務體系,從而將點狀技術創新轉化為消費者能切實體驗到的便捷服務,加速整個生態面向高效、安全、綠色的方向迭代發展。

在智慧交通領域,騰訊對自身“共建者”和“數字化助手”的定位,與“連接者”的身份十分契合,其將C端的連接能力在B端和G端實現復制,也被業界普遍看好。但同時也有專家指出,同To C領域通過微信等現象級產品與消費者建立“強連接”不同,騰訊想要做好B端的連接者,必須深入了解各方的痛點與需求,并從“頂層設計”著手對整個生態的建設進行規劃和布局,這對任何企業來說都是不小的挑戰。

一張有溫度的“網”

交通行業何時能出現真正意義上的“連接者”尚不明朗,但不可否認的是,智慧交通建設已經度過了粗獷擴張,為城市嫁接各種技術的時刻,在“下半場”的探索中,玩家們更需要講究“道”與“術”。

在近期,騰訊公開發布了“交通出行一張網”戰略,其核心是基于數字化技術實現“一圖統覽、一云共建,一碼通行”,讓人們的出行、物的流通更加高效便捷,助力交通體系的智慧化、可持續發展。騰訊副總裁、騰訊智慧交通和出行總裁鐘翔平強調:“騰訊智慧交通從‘人’的需求變化出發而思考,提出‘一張網’的戰略思路,旨在助力智慧城市的規劃和建設更好地為人們服務。”

顯然,隨著人們出行方式的變化和出行半徑的拓展,智慧交通建設不能僅停留在以“行業”為中心的數字化改造,更需要聚焦在圍繞“人”的服務體驗升級。自2019年提出“用戶為本,科技向善”的新愿景和使命以來,騰訊便將“人”確立為評價技術、產品和服務價值的核心維度,而伴隨其在智慧交通領域鋪開一張有溫度的“網”,騰訊的以人為本之“道”得到了進一步的深化和延伸。

2019年9月,騰訊智慧交通攜手深圳地鐵、廣電運通面向60周歲及以上老人推出刷臉免費乘車服務,極大提升了當地老年群體的出行體驗。同年12月,騰訊為深圳機場構建了“OneID全流程旅客出行服務系統”,旅客通過小程序、App、公眾號便能在值機、安檢等全流程中享受到便捷優質的服務。

不難發現,騰訊在布局智慧交通業務時,皆是從城市中不同主體工作、生活中的痛點出發,將需求細化、拆解、組合,再通過技術手段輸出產品和解決方案,最終為人們帶來生活品質和幸福感的提升。

當技術不僅僅與商業捆綁,而是更多地與人類生活和社會進步聯系在一起時,它才能真正造福于人類,為社會創造更大價值。當然,以用戶為本,與行業為善往往也意味著“刀口向內”,騰訊需要謹慎處理好利與義間的博弈。

而從結果導向來看,騰訊涉足智慧交通一直有著自己的節奏和抱負,有規劃地對行業進行全面掃描,尋找最擅長的事,最終在諸多領域錨定了釋放自身價值的機會,這也是其深諳“第一性原理”之道的結果。

在智慧交通建設的大規模協作模式下,騰訊并不需要去“再造”一個千方科技或華為,而是應該追本溯源,發現行業中仍待解決的根本性問題,并發揮自身優勢、聯結多方力量逐一將其攻破,最終構建起一個便捷、安全、綠色的行業新生態。在這個過程中,騰訊的技術和連接優勢也將充分彰顯。

從“縱隊”到“集團軍”

2018年9月,騰訊開啟了第三次業務框架大調整,成立云與智慧產業事業群,旨在整合騰訊在云計算、互聯網+、智慧零售、安全、基于位置服務等各項業務,面向To B市場產出解決方案,正式“擁抱產業互聯網”。

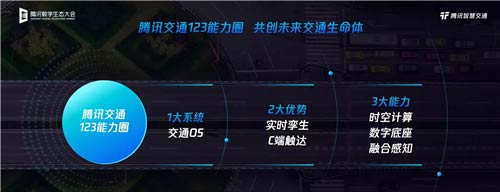

經過了三年的變革與探索,騰訊在實現業務擴張與業績增長的同時,在各垂直領域的發展也逐漸步入深耕期。據《騰訊未來交通白皮書2.0》顯示,在智慧交通領域,騰訊基于自身優勢打造了“123能力圈”,構建未來交通生命體以實現“人享其行、物優其流”。同時,騰訊智慧交通的業務布局也擴展為智慧高速、城市交通、智能網聯、智慧軌交、智慧民航、智慧港口和智慧物流七大賽道,圍繞交通領域“全場景”展開深耕。

切入智慧交通領域并快速站穩腳跟的背后,是騰訊充分整合內外資源,發揮“集團軍”作戰能力的“術”的體現。

例如在“交通出行一張網”的布局中,騰訊為了實現“一圖統覽、一云共建,一碼通行”的高效、可持續運行體系,對內跨業務部門盤活云計算、數字孿生、物聯網、5G、雷視融合、數據檢索等核心技術,將一支支“縱隊”集結成“集團軍”,實現解決方案的高度整合化和智能化,帶來受眾體驗的極大提升。

面向整個行業,騰訊一面通過囊括人、車及交通各系統信息和數據的城市畫像,即“一圖統覽”來連接政府,助力其高效治理、精準決策,一面則開放自身云平臺海量的數據存儲和計算能力,通過“一云共建”連接企業,最終把生態中的各方整合成一支強大的聯合體,在協同合作中激發共振與飛輪效應,加速交通行業的變革進程。

可以看出,“智慧交通出行一張網”是騰訊智慧交通通過“一圖、一云,一碼”,圍繞政府、企業和用戶展開的全方位戰略布局。這張“網”如同城市交通中密布的毛細血管,連接著交通行業的變革者和感知者,網羅日常生活的方方面面。

智慧交通發展方興未艾,未來在跨產業融合領域更有著極大的發展空間,有了這些“血管”,未來政府、企業、居民的需求將以“神經傳導”的速度被騰訊敏銳感知,而騰訊也將借助這些“血管”將信號傳導給整個生態,讓城市交通如“生命系統”一般高效聯動,煥發生機。

“十四五”規劃提出,加快建設交通強國,完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網絡,加快城市群和都市圈軌道交通網絡化,智慧交通的重要性日趨凸顯。與此同時,“雙碳”、“可持續交通”等理念的出現也為行業發展帶來了全新命題,在產業價值鏈、評價指標體系、企業管理模式等不斷完善與重塑的同時,新業態、新商機也將不斷涌現。

企業需要注意的是,商業模式在變,但人民對可感知、高效、安全的出行體驗的需求不變。這便需要企業深耕行業,聚焦用戶痛點持續延伸、優化業務,長期且戰略性地提升自身的“服務”能力。

行業變革期,如何在發揮既有優勢的同時贏得廣大群眾的心,是所有參與者都需要仔細思考的一道題。

- 6-30· 交通運輸部:力爭到2030年建成現代化內河水運聯通體系

- 6-27· 交通運輸部召開12328熱線貨車司機接訴即辦工作推進會

- 6-16· 交通運輸信用監管典型案例(第一批)

- 6-9· 交通運輸部:統一港口標準有利于打造全球港口協同發展網絡

- 6-3· 江西交通數字化轉型聚力一廊兩軸互聯互通

- 8-24· 無憂出行!森爾(Senseair)酒精檢測儀精準檢測,避免誤查酒駕

- 5-20· 千方集團參加交能融合發展工作委員會成立大會 探索交通能源綠色融合發展

- 4-4· 內蒙古自治區交通運輸廳調研組蒞臨萬聯易達調研座談

- 11-21· 交通運輸部:明年兒童火車票將按年齡或身高銷售

- 11-10· 鐵路交通勾畫大美西部