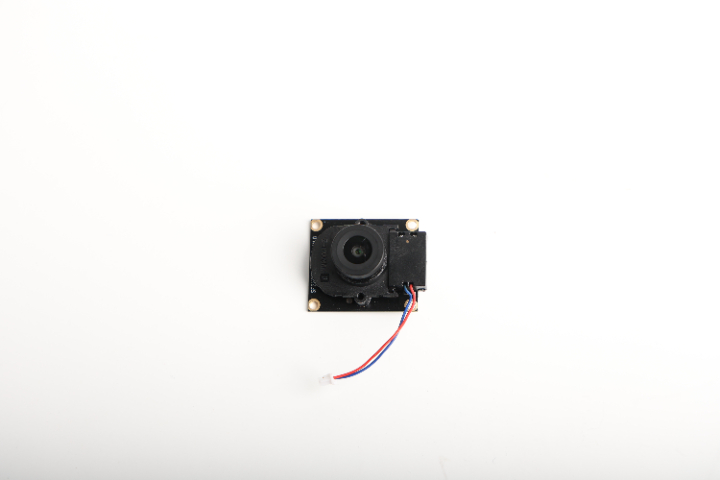

商機詳情 -

工業攝像頭模組硬件

判斷內窺鏡模組是否出現故障可從多個方面入手。首先觀察圖像顯示,若出現圖像模糊、黑屏、花屏、顏色異常等情況,可能是鏡頭、圖像傳感器、信號處理電路或傳輸線路等部分存在問題;其次,檢查操作功能,如鏡頭無法正常對焦、轉向不靈,操作手柄按鈕失靈,器械通道無法正常使用等,可能是機械結構或控制系統故障;再者,留意設備運行時的聲音和發熱情況,若出現異常噪音、過度發熱現象,可能是內部電機、電路板等元件出現故障;此外,在消毒滅菌后或使用過程中,若發現模組有液體滲漏、外殼破損等情況,也表明模組存在故障。一旦發現上述異常,應及時停止使用,并聯系專業維修人員進行檢查和維修。ISO 認證、醫療器械認證等確保模組質量可靠。工業攝像頭模組硬件

車載攝像頭模組采用多層復合抗震設計,內部精密元件通過高彈性硅膠墊片和自調節彈簧觸點進行柔性連接固定。其中,硅膠墊片具備邵氏硬度20-30A的特殊參數,在吸收高頻震動的同時,能形成緩沖隔離層;彈簧觸點采用鈹銅合金材質,通過3組并聯結構設計,在車輛顛簸時可自動補償。在極端溫差適應方面,模組嚴格遵循AEC-Q100車規級標準,主要電子元件選用寬溫型電容(工作溫度-55℃~125℃)和工業級MCU芯片。密封結構采用雙層氟橡膠O型圈配合導熱灌封膠工藝,形成氣密防護層,確保在-40℃至85℃寬溫域內穩定運行。模組還集成了智能加熱除霧系統,當環境溫度低于5℃時,內置的納米級加熱膜將自動啟動,通過PTC陶瓷加熱元件以15W功率快速升溫,在3分鐘內將鏡頭表面溫度提升至15℃以上,有效消除因溫差導致的結霧現象,為行車記錄和高級輔助駕駛系統提供持續穩定的視覺數據支持。 鹽田區3D攝像頭模組供應商通過光學矯正和軟件算法解決鏡頭畸變問題。

內窺鏡模組的白平衡調整對于準確呈現組織顏色、輔助診斷至關重要。不同的光源環境具有不同的色溫,如日光、白熾燈、LED 燈等,若不進行白平衡調整,拍攝的圖像會出現偏色現象,無法真實反映組織的原本顏色。例如,在偏黃色溫的光源下,未調整白平衡的圖像會使組織看起來比實際更黃,這可能會掩蓋病變組織與正常組織之間的顏色差異,影響醫生對病變的判斷。通過白平衡調整,模組能夠根據光源色溫自動或手動調節圖像中 RGB(紅、綠、藍)三原色的比例,使白色物體在不同光源下都能呈現為白色,從而保證整個圖像色彩的準確性和真實性,幫助醫生更清晰準確地觀察組織的顏色變化、病變特征等,提高診斷的可靠性。

隨著科技進步,內窺鏡模組未來將向智能化、微型化、多功能化方向發展。智能化方面,結合人工智能技術,可實現病變自動識別、輔助診斷,甚至預測疾病發展趨勢;微型化趨勢下,模組尺寸將進一步縮小,能夠進入更微小的人體腔道或組織,開展更精細的檢查;在功能上,多模態成像技術的融合將成為主流,整合白光、熒光、超聲等多種成像方式,提供更詳細的診斷信息。此外,無線化、可穿戴化也將是重要發展方向,使內窺鏡檢查更加便捷,應用場景進一步拓展,為醫療診斷和治療帶來更多突破。工業檢測用內窺鏡模組,選全視光電,快速定位設備故障根源,保障生產!

CMOS和CCD傳感器如同燃油車與電動車的動力架構之別。CMOS傳感器采用并行讀取架構,如同多車道高速公路,優勢在于低功耗(比CCD節能70%)、高幀率(支持480fps高速拍攝)及低成本(價格為CCD的1/3),使其成為手機與消費電子主要目標。CCD則像精密機械表,通過電荷逐行轉移實現低噪聲成像,在弱光環境下噪點減少50%,動態范圍更廣,尤其適合保留逆光場景細節,但代價是高功耗與慢響應,多用于醫療內窺鏡和天文觀測領域。當前BSI-CMOS技術融合二者優勢,如同混合動力系統,讓安防攝像頭在月光級照度下仍能清晰成像。全視光電內窺鏡模組,通過智能監控構建安防體系 “視覺神經”!北京工業攝像頭模組咨詢

全視光電的內窺鏡模組,對比度增強功能突出,提升圖像層次感和清晰度!工業攝像頭模組硬件

工業檢測用內窺鏡模組為適應高溫環境,在設計和材料選擇上采取了多種措施。外殼通常采用耐高溫的合金材料,如不銹鋼、鎳基合金等,這些材料具有良好的熱穩定性和抗高溫氧化性能,能夠在高溫下保持結構強度和完整性。內部電子元件會進行特殊的隔熱處理,采用隔熱墊片、隔熱涂層等材料,將高溫環境與元件隔離,防止元件因高溫而損壞;同時,選用耐高溫的電子元器件,如高溫傳感器、高溫電纜等,確保在高溫下仍能正常工作。此外,部分模組還配備了有效的散熱裝置,如微型風扇、散熱片等,通過強制對流或熱傳導的方式,及時將模組內部產生的熱量散發出去,維持模組在適宜的工作溫度范圍內。工業攝像頭模組硬件