商機詳情 -

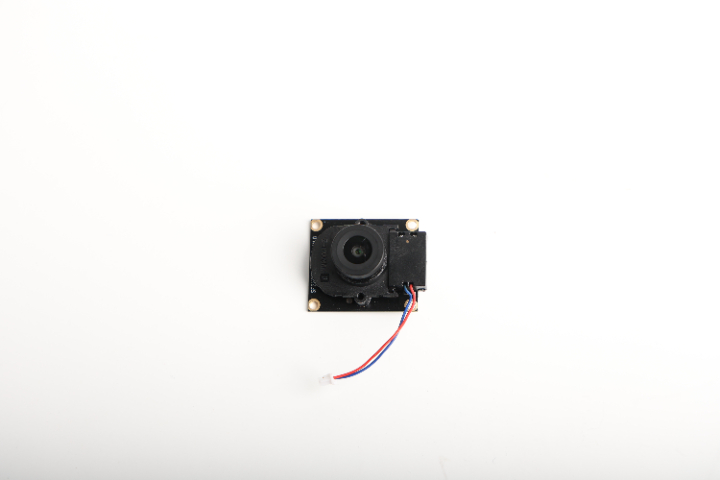

增城區紅外攝像頭模組

傳感器尺寸與像素面積、感光性能呈正相關。尺寸越大,單個像素所占據的物理空間更充裕,不僅能賦予更強的光線捕捉能力,還能有效降低噪點,拓寬動態范圍,提升色彩還原的精細度。以常見規格為例,1/1.2英寸傳感器與1/2.3英寸傳感器在同像素條件下對比,前者因像素面積更大,在暗光環境下優勢明顯,拍攝的夜景畫面純凈度更高。同時,大尺寸傳感器在虛化背景方面表現出色,能營造出更淺的景深效果,使主體與背景分離,增強畫面的空間層次感與藝術表現力。全視光電的內窺鏡模組,在無人機、智能機器人中實現動態追蹤與環境感知!增城區紅外攝像頭模組

內窺鏡模組采用模塊化設計理念,將組件拆解為鏡頭、圖像傳感器、LED光源、信號處理單元等功能模塊。各模塊通過標準化的物理接口與電氣協議進行連接,這種設計大幅提升了設備的可維護性與擴展性。當系統出現故障時,技術人員可通過故障診斷系統快速定位問題模塊,例如鏡頭出現光學畸變、傳感器產生噪點或光源亮度衰減等情況,只需使用工具在3分鐘內即可完成對應組件的更換,相較傳統整機維修,維修時間縮短超80%,維修成本降低70%。同時,模塊化架構支持用戶根據不同應用場景需求,靈活升級特定模塊性能——例如將標清鏡頭升級為4K超高清鏡頭,或換裝低功耗高亮度的新型LED光源模組,在延長設備生命周期的同時,有效降低設備全周期使用成本。 浙江3D攝像頭模組工廠全視光電醫療內窺鏡模組,助力醫生清晰查看人體內部,為診斷提供關鍵依據!

內窺鏡白平衡失準會導致圖像出現嚴重的顏色偏差問題。從光學原理來看,當內窺鏡的白平衡設置與實際光源色溫不匹配時,CMOS 或 CCD 圖像傳感器采集的紅、綠、藍三原色信號比例失調,從而造成色彩還原失真。例如在使用氙氣燈作為照明光源的手術場景中,若白平衡未正確校準,白色的人體組織在顯示屏上可能會呈現出明顯的黃色調;而在 LED 冷光源環境下,未經校準的白平衡則可能使組織顏色偏藍。這種顏色失真不僅影響圖像的視覺觀感,更關鍵的是會干擾醫生對組織健康狀態的判斷 —— 炎癥部位的泛紅可能因白平衡問題被掩蓋,病變組織的顏色特征也可能被錯誤呈現。現代內窺鏡系統通常配備自動白平衡(AWB)和手動校準功能。自動白平衡通過算法快速分析畫面中的參考白色的區域,動態調整三原色增益,以適應不同照明環境;手動模式則允許醫生根據具體光源類型(如鹵素燈、LED 燈等),通過灰卡或已知白色參照物進行精確校準。準確的白平衡校準能夠確保圖像色彩真實還原,使醫生觀察到的組織顏色、紋理與實際情況高度一致,為病理分析和手術操作提供可靠的視覺依據,提升診斷的準確性和治療方案制定的科學性。

光學變焦的原理基于鏡頭光學系統的物理特性,通過精密的機械結構驅動鏡頭組內的鏡片移動。以常見的變焦鏡頭為例,當用戶操作放大功能時,鏡頭內部的變焦環會帶動多組鏡片前后位移,改變光線匯聚的焦點位置,從而實現視角的放大或縮小。這種物理層面的焦距調整,就像望遠鏡通過調整鏡筒長度來改變觀測距離,所獲取的圖像細節全部來自真實的光學成像,因此能夠保持高分辨率和色彩還原度,畫面放大后依然清晰銳利。電子變焦本質上是一種數字圖像處理技術,當用戶選擇電子變焦時,設備會利用內置算法對傳感器捕獲的原始圖像進行像素插值運算。簡單來說,就是通過軟件將圖像中的像素點進行復制、拉伸或填充,模擬出放大效果,類似于在電腦上使用圖片編輯軟件將照片放大顯示。但這種方式并未增加圖像的實際信息量,一旦放大倍數超過一定限度,像素點被過度拉伸,畫面就會出現鋸齒、模糊和噪點,導致細節丟失。在內窺鏡系統中,光學變焦與電子變焦形成了互補的工作模式。光學變焦憑借其無損放大的特性,成為獲取高清晰度病灶圖像的手段,醫生可以通過它清晰觀察組織的細微結構;而電子變焦則作為靈活的輔助工具,在光學變焦的基礎上進一步放大局部區域,幫助醫生快速鎖定可疑部位。 全視光電醫療內窺鏡模組的無線供電設計,消除線纜束縛更靈活!

內窺鏡采用冷光源技術,其組件為高亮度LED燈,這種光源通過半導體發光原理,將電能高效轉化為光能,幾乎不產生熱輻射。與傳統白熾燈等熱光源不同,LED燈在工作時只會散發微量熱量,不會形成紅外波段的熱輻射,因此不會對人體組織造成灼傷。在實際應用中,LED燈產生的光線通過導光纖維束或光導管傳輸,這些導光材料具有高效的光傳導性能,能將光線均勻且溫和地輸送至人體內部觀察部位。此外,內窺鏡系統還配備有光亮度調節功能,醫生可根據實際需求靈活調整光照強度,既能確保清晰的視野,又能很大程度保護患者組織安全,實現安全、高效的內窺檢查。防水等級達 IP67 的全視光電內窺鏡模組,適用于水下管道、船舶檢修等場景!越秀區機器人攝像頭模組硬件

全視光電生產的內窺鏡模組,快速響應市場需求,壓縮交貨周期贏信賴!增城區紅外攝像頭模組

自動曝光就像給內窺鏡裝上了一套智能調光系統,堪稱內鏡成像的"智慧大腦"。它內置的環境光感知模塊每秒可進行數千次亮度采樣,通過實時監測圖像傳感器接收的光信號強度,精細判斷當前視野的光照條件。當內窺鏡深入人體內部,比如進入光線昏暗的腸道褶皺處時,系統會立即啟動三重調光策略:一方面驅動前端LED光源矩陣以100級精細調光模式提升亮度,同時將圖像傳感器的曝光時間從默認的1/30秒延長至1/15秒,同步將ISO感光度動態提升至800-1600區間,確保微弱光線下的黏膜紋理清晰可見;而當鏡頭捕捉到金屬器械反光或強對比區域時,智能算法會迅速將光源輸出功率降低40%-60%,并啟用HDR(高動態范圍)成像技術,通過多幀圖像融合處理,既保留高光區域細節,又避免陰影部分信息丟失。這種毫秒級響應的自適應調節機制,使醫生無需分心調整參數,始終能獲得明暗平衡、層次豐富的高質量觀察畫面。 增城區紅外攝像頭模組