商機詳情 -

硬盤廠家供應

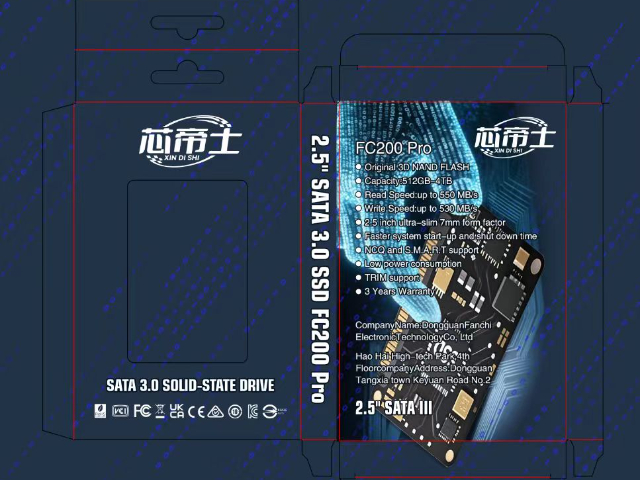

移動固態硬盤(Portable Solid-State Drive, PSSD)憑借其顛覆性的性能,已成為數據存儲領域的象征。與傳統機械硬盤(HDD)相比,PSSD采用NAND閃存技術,無需機械部件,讀寫速度可達HDD的5倍以上(型號如NVMe協議產品可達2000MB/s)。例如,傳輸一部20GB的4K電影,HDD可能需要3分鐘,而PSSD只需10秒。此外,PSSD的抗沖擊性、靜音性和低功耗特性(通常只需5V/1A供電)使其更適合移動辦公、戶外拍攝等場景。東莞市凡池電子科技有限公司的PSSD產品線采用3D NAND閃存和USB 3.2 Gen2x2接口,兼容雷電3/4協議,在速度和穩定性上遠超行業平均水平。對于追求效率的設計師、視頻剪輯師等專業用戶而言,PSSD已是生產力工具的重要組成部分。安全可靠,數據保護萬無一失!硬盤廠家供應

數據安全是移動硬盤設計的重中之重,特別是對于存儲敏感信息的商務用戶。硬件加密已成為中好的移動硬盤的標準配置,相比軟件加密具有明顯優勢。硬件加密由加密芯片(如AES-256引擎)實現,加密過程不占用主機CPU資源,且密鑰從不離開加密芯片,有效防止內存掃描攻擊。部分好的產品還采用"即時加密"技術,數據在從接口傳輸到存儲介質的過程中即被實時加密,確保任何時候都不會以明文形式存在。密碼保護機制有多種實現方式。很簡單的是通過軟件設置密碼,這種方式成本低但安全性較差,密碼可能被繞過或解開。更安全的方式是采用帶有數字鍵盤的硬件密碼鎖。生物識別技術也逐漸應用于移動硬盤,指紋識別模塊可存儲多個指紋模板,提供便捷且相對安全的訪問控制。江門電腦硬盤推薦廠家固態硬盤的分區管理方便靈活,用戶可根據需求合理劃分存儲空間。

硬盤技術發展的重要挑戰在于如何在有限空間內持續提升存儲密度。垂直記錄技術(PMR)的引入使面密度突破了100Gb/in2的限制,而隨后的疊瓦式磁記錄(SMR)技術通過重疊磁道進一步提升了存儲密度,但代價是寫入性能的下降。新的熱輔助磁記錄(HAMR)和微波輔助磁記錄(MAMR)技術則利用能量輔助手段來克服超順磁效應,有望將面密度提升至1Tb/in2以上。

移動硬盤作為便攜式存儲解決方案,其重要技術與內置硬盤基本相同,但針對移動使用場景做了諸多優化設計。很明顯的區別在于移動硬盤集成了USB接口控制器和電源管理電路,無需額外供電即可通過USB接口工作。現代移動硬盤多采用USB 3.2 Gen 2(10Gbps)或Thunderbolt 3(40Gbps)接口,部分型號甚至支持USB4標準,理論傳輸速率可達40Gbps。

為適應移動環境中的震動和跌落風險,移動硬盤在機械結構上做了強化處理。許多產品采用懸浮式防震設計,在硬盤四周設置緩沖材料;部分專業級移動硬盤甚至具備主動防震技術,通過加速度傳感器檢測跌落并在毫秒級時間內將磁頭移出工作位置以避免劃傷盤片。此外,移動硬盤的外殼通常采用鋁合金材質,既有利于散熱又能提供額外的結構強度。在容量方面,移動硬盤已突破傳統2.5英寸硬盤的物理限制。通過使用多碟封裝技術,目前2.5英寸移動硬盤最大容量可達5TB,而3.5英寸桌面級移動硬盤則能達到20TB以上。值得注意的是,許多好的移動硬盤現已采用固態硬盤(SSD)技術,完全消除了機械運動部件,使抗震性能和數據傳輸速率得到質的飛躍,但成本也相應提高。移動硬盤還特別注重數據安全功能,許多產品內置硬件加密芯片,支持AES-256等強加密算法,部分企業級產品甚至配備指紋識別或數字鍵盤以實現物理層面的訪問控制。這些安全特性使移動硬盤成為商務人士和專業用戶存儲敏感數據的理想選擇。品質保障,硬盤壽命更長久!

現代硬盤內置的S.M.A.R.T.(Self-Monitoring,AnalysisandReportingTechnology)系統可監測多項健康指標,包括重分配扇區計數、尋道錯誤率、通電時間、溫度等。但研究表明,傳統S.M.A.R.T.參數對硬盤故障的預測準確率只約60%,一些關鍵故障(如磁頭組件突然失效)往往難以提前預警。因此,重要數據不能只依賴S.M.A.R.T.狀態作為安全保障。針對固態硬盤,耐久性通常以TBW(總寫入字節數)或DWPD(每日全盤寫入次數)表示。主流消費級SSD的TBW在150-600TB范圍,按5年質保期計算,相當于每天可寫入80-320GB數據,遠超普通用戶需求。企業級SSD則可能提供高達10DWPD的耐久性,即每天可全盤寫入10次,適合極端寫入密集型應用。部分硬盤兼容Windows、macOS和Linux系統,跨平臺使用需注意格式化格式。山東顆粒硬盤價格

快速響應,系統運行更流暢!硬盤廠家供應

硬盤的數據存儲基于磁性材料的磁化方向,這一原理由IBM工程師在1950年代確立并沿用至今。每個硬盤盤片表面被劃分為數十億個微小的磁疇,每個磁疇可主要一個二進制位(0或1)。現代硬盤采用垂直記錄技術(PMR),使磁疇垂直于盤片表面排列,相比早期的縱向記錄技術(LMR)大幅提升了存儲密度。一個典型的1TB硬盤盤片上的磁疇數量超過8000億個,每個磁疇的尺寸只約50×15納米。數據寫入過程通過讀寫磁頭完成。寫入時,磁頭產生強磁場改變下方磁疇的磁化方向;讀取時,磁頭檢測磁疇磁場方向的變化,將其轉換為電信號。磁頭與盤片的距離極其關鍵,現代硬盤的這一距離已縮小到3納米左右,相當于人類頭發直徑的十萬分之一。為維持這一微小間距,硬盤采用空氣動力學設計,盤片高速旋轉(通常5400-7200RPM)在其表面形成一層穩定的空氣墊,磁頭則通過精密的懸臂機構"漂浮"在這層空氣墊上。硬盤廠家供應