商機詳情 -

南山區多攝攝像頭模組詢價

全視光電生產的內窺鏡模組,依托其成熟的攝像模組生產技術,在功耗控制方面表現出色,具有低功耗的特點。通過優化電路設計,采用低功耗的芯片與元器件,降低了模組在工作過程中的能耗。這一優勢能夠有效延長設備的使用時間,對于醫療領域中需要長時間連續工作的內窺鏡設備而言,減少了設備頻繁充電或更換電池的次數,提高了設備的使用便利性。在工業檢測中,可使攜帶式檢測設備續航更久,便于在野外、大型工廠等復雜環境下長時間作業,降低了使用成本。AI技術有效增強內窺鏡的輔助診斷能力。南山區多攝攝像頭模組詢價

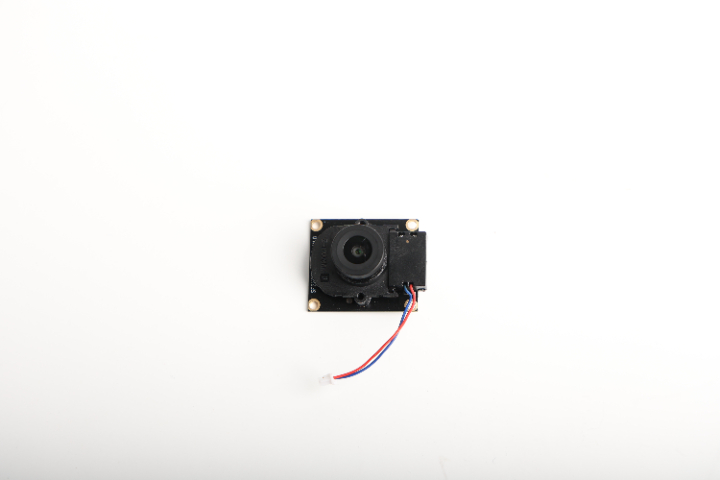

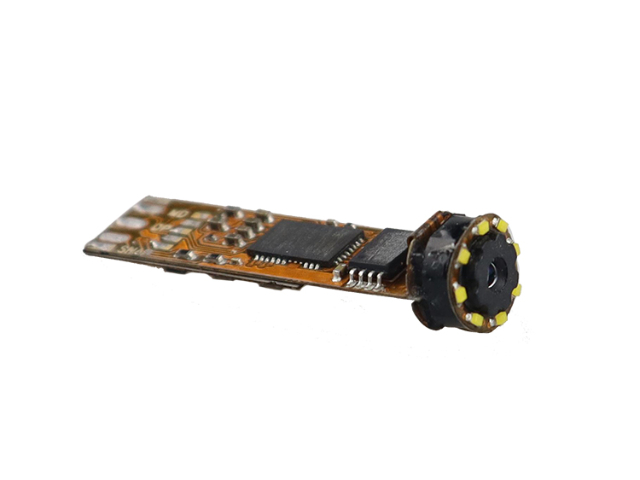

內窺鏡攝像模組采用微型化光學鏡頭,該鏡頭由多組精密的非球面鏡片組合而成。這些鏡片運用先進的光學材料和納米級拋光工藝制造,表面鍍有多層增透膜,可大幅降低光線反射損耗,使光線匯聚效率提升至98%以上。通過復雜的光學計算和模擬優化,鏡片的曲率和折射率經過精細調校,在數毫米的直徑范圍內,能實現4K級高分辨率成像,還能有效矯正色差和畸變,確保圖像色彩還原準確、邊緣清晰無變形。鏡頭前端集成微型棱鏡或柔性光纖束作為導光元件,微型棱鏡采用多面反射結構,利用全反射原理將不同角度的光線進行折射轉向;柔性光纖束則通過數萬根微米級光纖,以光的全反射傳導方式,將光線精細傳輸至圖像傳感器。這種設計賦予模組強大的空間適應性,即使在直徑1.5mm的彎曲探頭內部,光線傳輸損耗仍能控制在極低水平,確保光線精細聚焦,為人體內部組織觀察提供清晰銳利的光學圖像基礎,滿足醫療診斷對細節捕捉的嚴苛要求。 哈爾濱車載攝像頭模組內窺鏡模組的圖像處理算法增強病變與正常組織對比度輔助醫療診斷 。

內窺鏡攝像模組的電子變焦基于數字圖像處理技術,通過圖像處理器對原始圖像進行精細化運算實現放大效果。當醫生在手術中啟動變焦功能后,處理器首先解析用戶設定的放大倍數參數,隨后啟動超分辨率插值算法——該算法采用雙三次插值法,在保持原有像素信息的基礎上,通過計算相鄰像素間的色彩和亮度梯度,動態生成新增像素。為應對數字放大帶來的鋸齒效應和噪點問題,模組集成了智能邊緣增強模塊,該模塊通過識別組織輪廓,采用拉普拉斯銳化算法強化邊界細節;同時配合多級降噪神經網絡,針對不同光照條件下的圖像噪點進行動態抑制。經實測,在8倍變焦范圍內,模組仍能維持≥900線的水平分辨率,可清晰呈現直徑的血管紋理,充分滿足微創診療中對病灶細節的觀察需求。

在操作攝像模組時,必須嚴格遵循正確的開關機順序。開機時,應先接通電源,再啟動相關的軟件和設備,確保設備各個模塊按照正確順序進行初始化;關機時,也需要按照規定的步驟進行操作,先關閉軟件和相關設備,再切斷電源。正確的操作順序能夠避免設備在啟動或關機過程中出現電路沖擊、數據丟失等問題,延長設備的使用壽命。同時,在使用過程中,要避免頻繁開關機,以免對設備造成不必要的損耗。攝像模組在高負荷工作過程中會產生一定的熱量,如果不能及時有效地散熱,過高的溫度會嚴重影響設備性能和壽命。因此,必須加強散熱管理,可通過合理規劃設備安裝位置,確保設備周圍有足夠的空間進行空氣流通,必要時可使用散熱風扇等輔助散熱設備,以降低設備的工作溫度,保障設備處于穩定的運行狀態。東莞攝像模組工廠,專注醫療內窺與工業檢測領域,提供微型化高清解決方案!

雙攝像頭以 15° 固定夾角對稱分布于內窺鏡模組前端,利用立體視覺原理同步采集同一目標的左右視角圖像。通過特征點匹配算法識別兩幅圖像中的對應像素,獲取視差信息。基于三角測量原理,利用已知的攝像頭間距(基線長度)和視差數據,精確計算出物體與鏡頭的三維空間距離。結合深度圖生成算法,將距離信息轉化為深度值矩陣,構建出高精度三維點云模型。相較于單目攝像頭的二維重建,雙視角數據有效解決了深度信息歧義問題,配合亞像素級圖像處理技術,可將模型的深度誤差控制在 0.5mm 以內,為臨床診療提供精確的空間位置參考。廣角鏡頭提供大視角,適用于安防監控、建筑攝影等大場景拍攝 。四川醫療內窺鏡攝像頭模組硬件

可彎曲內窺鏡攝像模組,360° 旋轉探頭,解決復雜管道死角檢測難題!南山區多攝攝像頭模組詢價

圖像傳感器作為攝像模組的關鍵元件,主要分為 CMOS 與 CCD 兩種類型,其表面均勻密布著大量光敏二極管。當光線照射到光敏二極管上時,根據光電效應原理,光敏二極管會產生與光強成正比的電荷。在 CMOS 傳感器中,每個像素都配備了晶體管電路,這些電路能夠將光敏二極管產生的電荷高效轉換為電壓信號,隨后按照逐行掃描的方式依次讀取。而 CCD 傳感器采用電荷耦合技術,工作時先將整個圖像區域產生的電荷進行全局轉移,將其傳輸至讀出寄存器,再進行統一的處理與輸出。這一精密的光電轉換過程,實現了從光學圖像到電信號的轉變,無疑是數字成像技術流程中的關鍵步驟 。南山區多攝攝像頭模組詢價