商機詳情 -

湖北信息化羊毛羊絨成分自動定量系統替代人工方案

硬件層面采用景深合成技術,通過12層不同焦平面的圖像采集(每層間隔5μm),經圖像融合算法生成纖維的全維度立體視圖。軟件支持任意焦平面的**查看與對比,審核人員可清晰觀察纖維橫截面的皮質層分布、縱截面的鱗片起伏形態,甚至細微的天然瑕疵(如羊絨纖維的天然卷曲節點)。對于傳統顯微鏡難以辨別的纖維根部(因樣本制備導致的壓痕區域),多層掃描可通過不同焦平面的透明度調節,還原纖維真實形態,避免因局部特征誤判導致的成分偏差,實測使復雜樣本的細節識別完整度提升65%。審核界面支持標注纖維特征,對比不同審核員的分類依據。湖北信息化羊毛羊絨成分自動定量系統替代人工方案

設備搭載智能進樣托盤與機械臂協同系統,支持24小時連續作業時的樣本自動識別與定位。AI分類模塊采用增量學習算法,在掃描過程中實時分析纖維形態特征,每根纖維的軸向鱗片密度、髓質層分布等12項參數被同步采集,分類耗時控制在0.3秒/根。與傳統人工逐幀鏡檢需頻繁調整視野相比,系統通過機械視覺系統實現300μm×300μm區域的快速掃描,單樣本平均掃描路徑規劃效率提升70%。夜間作業模式下,設備自動切換至低功耗掃描頻率,同時保持檢測精度不變,為三班制生產企業提供全天候質量監控能力,徹底解決人工輪班導致的檢測時段斷層問題。浙江通量大羊毛羊絨成分自動定量系統壓力傳感器自動識別樣本類型,智能調整檢測參數。

云平臺提供開放API接口,支持將檢測數據同步至企業的BI系統、ERP或PLM平臺。例如,ERP系統可根據檢測結果自動更新原料庫存的成分檔案,PLM系統調用纖維直徑數據優化面料設計模型。接口支持實時數據推送(如新報告生成時自動觸發API調用)與批量數據導出(按周/月獲取歷史數據),數據格式符合ISO22000等國際標準,確保與第三方系統的無縫對接。企業生成的專屬算法庫支持跨設備遷移,當新增檢測設備時,可通過加密U盤或云端授權快速導入已有模型,避免重復訓練。針對集團型企業的多實驗室布局,該功能確保各分支機構的檢測標準統一,消除因算法差異導致的檢測結果不一致問題。某跨國公司部署后,其全球5個實驗室的檢測數據一致性從75%提升至98%,***增強了質量管控的全球化協同能力。

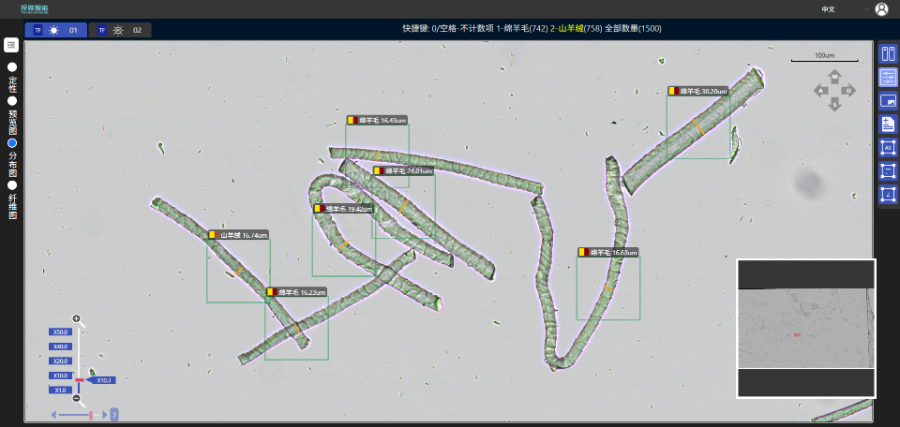

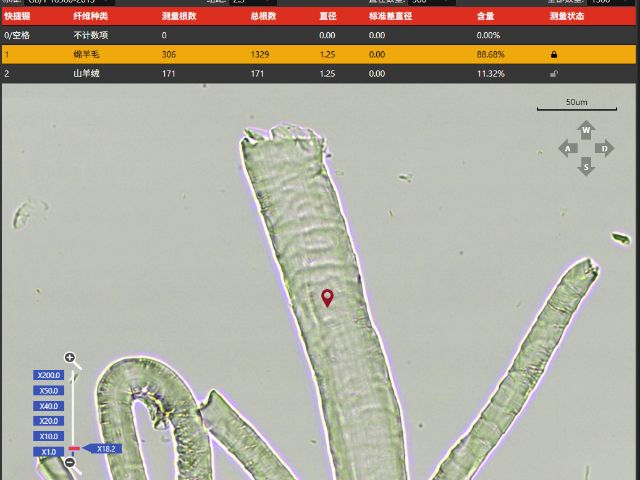

隨著檢測樣本量增加,系統的規模效應愈發***:當企業日檢測量從 50 份提升至 200 份時,單樣本檢測成本從 15 元降至 8 元(含設備折舊、能耗、維護),而人工檢測成本因需增加人員投入,單樣本成本反升至 22 元。這種 “邊際成本遞減” 特性,使設備成為企業擴大檢測產能時的必然選擇,尤其適合訂單量波動較大的快時尚紡織企業。系統建立了 “纖維圖像 - 成分數據” 的雙向關聯檢索機制,用戶可通過成分含量范圍(如羊絨 20%-30%)反查歷史檢測圖像,或通過纖維鱗片特征快速定位相似樣本。某面料企業利用該功能,在開發新混紡產品時,快速調取歷史比較好手感面料的纖維圖像數據,將配方研發時間縮短 50%,體現了檢測數據的二次利用價值。系統通過 AI 自動分類每根纖維類型,同步統計生成成分檢測結果。

針對羊毛羊絨混紡產品的質量爭議主干 —— 成分含量的合規性,系統通過雙重校準機制確保數據可靠性:首先,內置 2000 + 纖維標準圖譜庫,涵蓋國內外主流羊種(如澳洲美利奴、內蒙古白絨山羊)的纖維形態特征;其次,采用動態質控樣本實時比對技術,每完成 20 份檢測自動插入標準樣進行精度校驗,確保設備長期運行無漂移。經國家紡織制品質量監督檢驗中心認證,其重復檢測誤差率≤0.3%,遠優于 GB/T 16988-2013 標準要求的 1% 誤差上限,為前沿品牌的質量溯源提供了不可篡改的數字化憑證。實時監控設備狀態,主動推送維護提醒,減少停機損失。山東新型羊毛羊絨成分自動定量系統案例

設備支持 24 小時無人值守自動掃描,AI 分類每根纖維類型。湖北信息化羊毛羊絨成分自動定量系統替代人工方案

系統配備企業級數據管理平臺,支持檢測數據的云端存儲、多維度檢索及趨勢分析。每份報告自動生成二維碼,關聯樣本圖片、檢測參數、操作人員等全流程信息,實現質量數據的可追溯性。通過內置 BI 模塊,可實時生成成分含量波動曲線、設備利用率報表、檢測耗時熱力圖等可視化圖表,為管理層提供精細的質量管控決策依據。數據接口支持與企業 ERP、MES 系統無縫對接,推動檢測數據從 “孤立記錄” 轉化為 “生產優化驅動力”,構建智能化質量管控閉環。湖北信息化羊毛羊絨成分自動定量系統替代人工方案